La flecha petrificadora

La flecha petrificadora

Se espera, escondido en el pasto, a que una gran nube de la especie cúmulo se sitúe sobre la ciudad aborrecida. Se dispara entonces la flecha petrificadora, la nube se convierte en mármol, y el resto no merece comentario.

De La vuelta al día en ochenta mundos (1967)

Julio Cortázar

—¿Crees que sea verdad? —preguntó Möie, interrumpiendo la lectura de Cortázar.

Normalmente habría respondido de un modo corto y tajante, empapado de sarcasmo por la ingenuidad de la pregunta. Necesitaba organizar algunas cuentas, para saber cómo llegaríamos a fin de mes con mis ocasionales ingresos como fumigador aéreo, único trabajo que pude encontrar después de meses de graduarme de la facultad de meteorología. No tenía tiempo para tonterías. Pero quizá fue la lluvia, llamando insistentemente a la ventana, entre juguetona y melancólica, ó uno de los animales que Möie acostumbraba rescatar, una gatita que llegó desnutrida y pulgosa y que no toleraba la cercanía de ningún ser humano —¿A qué clase de torturas habían sometido a la pobre?— y que ahora batallaba incansablemente por la continua atención de su salvadora, las que me hicieron cerrar la libreta de las cuentas, acomodarme en actitud filosófica, y responder, con fingida seriedad:

—¿Y por qué no?

Sus ojos, de principio grandes para un carita tan pequeña, se abrieron aún más, en un gesto de asombro caricaturesco que la hacía parecer uno de esos personajes de los dibujos animados japoneses.

—¿Lo dices en serio?

Y ahora la gata también me miró, sus ojos dos ancestrales gemas verdes, capaces de separar la verdad de la mentira. Con la súbita duplicación del tamaño de mi auditorio me sentí obligado a elaborar un poco más la respuesta.

—La idea de convertir una nube literalmente en mármol es absurda, por supuesto. Pero el objetivo de la flecha petrificadora no es “marmolizar”, sino más bien convertir la masa de vapor de agua en un sólido concentrado, que sumado a la acción de la gravedad, proveerá la suficiente fuerza cinética para asegurar un impacto destructivo. ¡Y esto ya lo sabe hacer la naturaleza!

—¿Te refieres a la nieve? —preguntó Möeie, completamente atenta a mis palabras.

Me acerqué a la ventana antes de contestar. Las caricias de la lluvia sobre el cristal ahora habían sido reemplazadas por un repiqueteo constante. Abrí la ventana un poco, dejando que un chorro de aire frío se colara a la habitación. Saqué la mano al alféizar y luego me acerqué a Möeie. A la gata no le gustó cuando ella dejó de acariciarla para recibir lo que mi fría mano le estaba entregando, y saltó para buscar un lugar más cálido y seco.

—Me refiero al granizo.

***

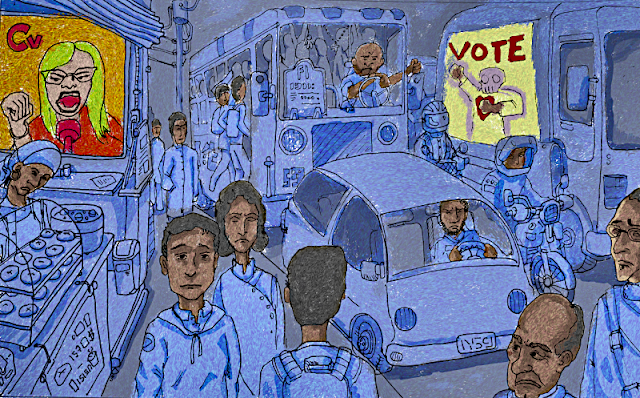

Si Möie y yo tenemos algo en común, es que fuimos expulsados de esa maldita ciudad por nuestras propias familias, por nuestros seres queridos, aquellos quienes asumimos que nos debían proteger, amar, aceptar, como se ve en las películas, como lo dibujamos con crayones en la escuela: papases y mamasas agarrados todos de la mano, los hijos versiones chiquitas de los adultos, todos sonriendo, hasta el sol, que nadie puede mirar de frente sin quedar ciego, se dibuja con ojitos y boquita feliz. Ahí, detrás de lo más brillante, de lo más evidente, es donde debimos empezar a sospechar que se apeñuscaba la mentira.

En mi caso, no hay mucho que contar, aparte del constante sentimiento de no pertenencia, la continua lucha por mantener un sistema de valores independiente al del “clan” en el que había nacido, apestando a arribismos, clasismos y racismos, y que construyó una muralla en la que fuí aislado progresivamente, aunque es justo decir que si ellos pusieron las rocas, yo puse el mortero.

Aparte de eso, Möie y yo somos fuego y agua. Ella nunca coloca la otra mejilla como nos exhortaban los sacerdotes, por la sencillísima razón de que era incapaz de quitar la primera. Una infinita capacidad para absorber los golpes, los abusos, las humillaciones de otros sin que eso pareciera ofenderla, reducirla ó humillarla en modo alguno.

Yo, por mi lado, soy el portador de un ego hipocondríaco, alérgico a la menor provocación. Un comentario ligeramente malintencionado, una mirada de desdén, bastan para encender en mi estómago un volcán de rabia pura, inextinguible con el paso de días, meses y años. Resentimiento que se acumula por la incapacidad —¡irónica desdicha!— de haber nacido completamente contrahecho para hacer el mal. Y entiéndase bien que no hay mérito alguno en esa afirmación: no es nada bonito eso de desear profundamente, con cada célula del cuerpo, vengarse atrozmente de otro y no tener ni el carácter, ni la fuerza, ni la malicia para llevarla vendetta a la práctica.

Y terminaba desquitándome con Möie, y su suavidad y su paciencia y sus ojos que me miran con ternura a pesar de mis arrebatos de cólera no hacen más que avivar mis resentimientos infinitamente.

Pero por fín tengo un plan. Cortazar jamás imaginó que su pequeña fantasía era, en realidad, algo realizable, siempre y cuando se efectuaran algunas modificaciones a sus instrucciones.

***

La temporada de lluvias pasó con mi cabeza metida entre los libros de la universidad que Möeie desempolvó y organizó minuciosamente para mí, en una pequeña biblioteca hecha de ladrillos y tres tablas, que siempre reordenaba luego de mis consultas. Estaba tan absorto en mis investigaciones, que tardé varias semanas en darme cuenta de que yo estropeaba su misterioso criterio de ordenación, y esto la sumía en un silencioso y resignado sufrimiento. Pero luego de una cuidadosa observación, comprendí que se trataba de una escala cromática. Empecé a regresar los libros al fragmento de arcoíris al que pertenecían, mientras Möeie me sonreía con aprobación.

***

Algo sucede con Möeie. La noto nerviosa, dispersa. Afirma con demasiada intensidad que todo está normal. Revisa contínuamente su teléfono celular cuando cree que no la veo.

Anoche la confronté. Me confesó llorando que está recibiendo mensajes amenazadores de su familia. Le exigen que se devuelva a la casa de sus padres, a cuidar de ellos. Le envían citas bíblicas cuidadosamente seleccionadas para hacerla sentir responsable y culpable. Me enfurezco, esa es la razón por la que no me quería contar, pero no puedo evitarlo. ¿No fue ella quien sacrificó toda su adolescencia criando a los hijos de sus hermanas, mientras ellas iban a fiestas y salían con novios? ¿No fue ella la que aguantó maltratos físicos y humillaciones de sus hermanos, que la trataban como si su posición natural fuera ser la sirvienta de la casa, con el apoyo de su propia madre? ¿No fue esa misma madre la que le metió en la cabeza que ella no debía pensar en estudiar, porque no tenía cabeza para eso, y que diera gracias que podía recibir techo y comida gracias a la generosidad de su familia? Juré y rejuré que esos malditos jamás tocarían de nuevo uno sólo de sus cabellos.

Ella me da la razón, más por calmarme qué porque verdaderamente lo crea. Es toda una vida de adoctrinamientos sistemáticos contra lo que se enfrenta, es visible el conflicto en su interior, la idea de que tiene derecho a soñar, a vivir su propia vida, es algo tan nuevo, tan reciente, que aún no se lo cree del todo…

Para tranquilizarla, le digo que al otro día iremos de paseo al campo. La idea la maravilla de inmediato, aún con las mejillas escurriendo lágrimas, hace una lista de todas las cosas que veremos y que podremos hacer. Ah, ¿En qué momento los demás seres humanos perdimos esa espontaneidad, y construimos corazas para ocultar a los otros la emoción que nos produce cada instante?

***

Llegamos al campo cada uno cargando una gran caja. La de Möeie contenía comida, protector solar, un mantel, un cuaderno de dibujo y una caja de lápices de colores que yo le había regalado la navidad anterior. Le encanta dibujar cosas pequeñas, con la mayor cantidad de detalles posibles: un diminuto musgo que crece en la ranura de una roca en el dibujo a escala se revela como un bosque magnífico. Mi favorito es uno en donde un caracol se desliza por una brizna de hierba, llevando a otro caracol más pequeño trepado sobre su concha. Cada obra parece ser un homenaje a las cosas sencillas, a la felicidad y perfección que se encuentra en los pequeños actos cotidianos, tan lejanos a las mezquindades del día a día humano.

Después de comer, nos acostamos boca arriba en el mantel para explorar el cielo. Möeie ya lleva el suficiente tiempo conmigo para mezclar los típicos “esa nube de allá parece un osito” con comentarios más técnicos:

—Hoy hay pocos cúmulos, será difícil que juguemos a adivinar formas… pero aún así los cirros son bellísimos, están en la parte alta, ¿cómo es que se llama?

—Tienes razón, son cirro-estratos, se forman en la tropósfera alta, entre siete a dieciocho kilómetros de altura… Pero hoy hay viento de la costa, la situación puede cambiar dentro de poco.

La tarde era cálida, la brisa agradable, y una hora después, los anhelados cúmulos aparecieron sobre nosotros. Ambos saltamos de alegría, pero por diferentes razones.

—¡Mira qué cantidad de cúmulos! ¡Ahora sí que podremos jugar a las formas! —dijo ella.

—Hoy quiero que juguemos a algo más interesante —contesté, abriendo la caja que había traído conmigo.

Saqué de ella un cohete casero, en el que había estado trabajando desde hace un par de semanas. También un par de gorros de papel de colores que trataban de imitar los penachos emplumados de los indios. Los pedazos de papel eran rectangulares, pegados de cualquier manera a una larga tira de cartulina. Möeie habría hecho un trabajo mucho más bonito, dándole forma de pluma a cada papel, si se lo hubiera pedido. Pero no quería arruinarle la sorpresa.

—¿Qué vamos a hacer con todo esto? —Preguntó ella, mientras nos acomodábamos los gorros.

—Vamos a hacer una danza de la lluvia.

—¡Genial! ¡Suena muy divertido!

Los siguientes veinte minutos danzamos como locos, saltando y agitando nuestro penachos alrededor del cohete. Yo mantenía un ojo en el cielo, atento al momento perfecto, cuando un gordo cúmulo de color gris pasó justo sobre nuestras cabezas.

—¡Ahora! —dije, y encendimos el cohete, que trepó hacia el cielo como si recorriera una empinada escalera de caracol formada por los gases de propulsión. Ambos aplaudíamos y animábamos a nuestro pequeño proyectil. Finalmente lo perdimos de vista entre las nubes cada vez más espesas. Imaginamos una pequeña explosión, allá arriba.

—Bueno, habrá que esperar un poco, a que los químicos se dispersen. —dije yo.

—¿Estás loco? ¡Tenemos que seguir danzando hasta el final!

Y así, seguimos con nuestra loca danza, mientras en el cielo una pequeña carga de yoduro de plata disuelto en acetona era dispersado en el corazón del cúmulo. La nube, cargada de gotas de agua que yo confiaba estuvieran a una temperatura inferior al punto de congelación, estarían aglomerándose alrededor de las partículas que actuarían como núcleos de condensación. Esta técnica, conocida como siembra glaciogénica, era la que había escogido para la prueba de hoy. La otra técnica, la siembra higroscópica, requería cantidades mucho mayores de materia prima, que no estábamos en capacidad de dispersar desde tierra. El cansancio fue apoderándose de mí, y me preparé para explicarle a Möeie que la siembra de nubes es un tema complicado, depende de muchos factores y era muy posible que no lográramos nada, pero justo entonces, un chaparrón de gordas gotas frías arruinó las plumas de nuestros atuendos. Gritábamos de júbilo, nos quitamos la ropa, y nos amamos bajo aquella lluvia protectora.

***

Hacer que llueva ya es un asunto difícil, pero hacer que granize es algo mucho más complicado. El principal problema es cómo mantener el granizo en el cielo el tiempo suficiente para que crezca hasta el tamaño deseado, sin que su propio peso lo haga caer antes de tiempo, derritiéndose y convirtiéndose en lluvia normal durante el descenso. De hecho, una de las aplicaciones de la “siembra de lluvia” no es hacer que llueva, sino más bien obligar a una nube a descargarse antes de que se convierta en granizo: utilizada de este modo, se trata de una técnica de emergencia con la que se busca salvar cosechas e infraestructuras del efecto de una granizada. Pero yo buscaba todo lo contrario.

Siendo específicos, mi problema era el control de la barrera de energía libre: la congelación del agua es un proceso complejo, que se desarrolla en fases y no algo automático que ocurre instantáneamente con un cambio de temperatura.

—Es como empujar una roca por una colina —le expliqué un día a Möeie— Si no empujas lo suficiente para llegar a la cima, la roca se devolverá rodando. Pero si logras llegar al punto exacto, la roca rodará por el otro lado sin ningún esfuerzo.

—Si lo que quieres es hacer rodar una roca colina abajo, ¿Por qué no evitarse todo el esfuerzo de empujar, y buscar una colina donde ya esté una roca lista esperándote en la cima? —Respondió Möeie, mirándome como si le explicara algo a un niño de cinco años. Hasta la gata con la que estaba jugando me miró con la misma expresión. Les lancé un calcetín que estaba a la mano, y la gata escapó, arrastrándolo entre las patas. Möeie salió corriendo detrás del animal.

¿Una colina con una roca ya lista para empujar?

***

Los cúmulos y cúmulo-nimbos, las nubes preferidas como objetivo de siembra, se forman en el piso más bajo de la atmósfera: por debajo de los dos mil metros. La tropósfera media es hogar de los altocúmulos, alto-estratos y nimbo-estratos: nubes cargadas de agua que raramente se convierten en precipitaciones. Finalmente, en la parte alta de la tropósfera, entre los siete y los dieciocho kilómetros, están los cirros, cirro-estratos y cirro-cúmulos, formados por cristales de hielo. ¿Podría ser esta la colina a la que hacía referencia Möeie?

La ficha técnica de la avioneta que uso en mi trabajo como fumigador dice que el techo de vuelo es de tres mil cuatrocientos metros. Pero no me puedo arriesgar a subir por encima de los dos mil metros, se trata de un aparato muy viejo y maltratado, que nunca ha sido llevado a esas altitudes. Cualquier cosa podría fallar.

Por otra parte, el cohete más grande que estaría en capacidad de construir, sería un proyectil de cuatro pulgadas de diámetro y un fuselaje de 70 centímetros. Podría alcanzar un apogeo —altura máxima— de cinco mil quinientos metros: apenas en la zona media de la tropósfera, muy por debajo de los cirros ricos en cristales de hielo.

Möeie regresó a la habitación. Traía el calcetín en la mano y la gata se había acomodado en sus hombros. Cuando pasó cerca del armario, la gata saltó con facilidad hasta la parte más alta, aprovechándose de Möeie como base de lanzamiento.

—¡Eso es! —Exclamé. —¡Ya sé cómo alcanzar la cima de la colina!

***

Los meses pasaban en un suspiro, había que trabajar y ahorrar mucho para poder comprar todo lo necesario. Pero finalmente, logré construir una base de lanzamiento para el cohete que se podía adaptar al fuselaje de la avioneta. Volando a dos mil metros el aparato, podía lanzar el cohete desde una posición ventajosa para que con sus cinco mil quinientos metros de apogeo alcanzara un techo real de siete mil quinientos metros: justo donde inicia la parte más alta de la tropósfera, tendría que contentarme con alcanzar los cirros más bajos, pero era lo mejor que estaba a mi alcance.

El resto del tiempo lo dediqué a estudiar reportes meteorológicos. Las condiciones debían ser ideales: poco viento, ya que no es lo mismo dejar caer algo desde dos mil metros que desde siete mil. La misma corriente haría que la precisión del impacto se perdiera irremediablemente. Una tropósfera baja limpia de cúmulos, y buena cantidad de cirros en la tropósfera alta y altocúmulos en la tropósfera media, para agregar una carga adicional de agua.

Las condiciones perfectas se presentaron de improviso, un día frío a media mañana. Yo estaba realizando un mantenimiento preventivo a la avioneta, y cuando llamé a casa nadie respondió. Le dejé un mensaje de voz: “Escóndete entre el pasto, y mira hacia la ciudad odiada”. Confié en que recordaría la referencia. No había tiempo para más: las condiciones climáticas podían cambiar en cualquier momento. Ajusté el lanzacohetes al fuselaje de la avioneta y despegué sin darle explicaciones a nadie.

A dos mil metros de altitud mi corazón se encogió de miedo. Yo era un meteorólogo, no un piloto. Sólo había volado la avioneta a pocas decenas de metros, sobre cultivos, nunca disparando un cohete de casi un metro de longitud. Pero pensé en la familia de Möeie, en todos los abusos que habían cometido creyéndose con todo el derecho del mundo a hacerlo, y la rabia dispersó mis miedos. Presioné el botón de lanzamiento, y el cohete despegó siguiendo una trayectoria caótica, como si le causara problema el haber sido lanzado desde una plataforma en movimiento. Por un instante me preocupé, fue un aspecto del proyecto que no investigué. Pero luego del primer centenar de metros, las aletas estabilizadoras funcionaron, y el cohete reemprendió seguro su viaje hacia la parte alta de la tropósfera.

No lo ví, estaba ocupado operando la avioneta de regreso a la pista. Pero pude imaginarme el altímetro haciendo detonar la carga de yoduro de plata sobre los alargados cirros, las moléculas de agua cristalizándose alrededor de ellos, y pasando a fase sólida, y cómo comienzan a caer a través de la capa media, encontrándose con una gruesa capa de alto-cúmulos, que envolverían en nuevas capas de hielo a las frágiles semillas de granizo. Para cuando llegaran al inicio de la tropósfera baja, es decir, a la altura de los cúmulos, ya serían tan grandes que la superficie congelada protegería los núcleos de disolverse en gotas de lluvia. Uniéndose unos a otros, formarían enormes masas de hielo, y con suerte, aparecerían varios megacriometeoros, el verdadero objetivo de mi plan: granizos colosales, de varias decenas de kilos de peso, acelerando desde siete mil metros de altura… la energía cinética de cada megacriometeoro bastaría para reducir un automóvil ó una casa a ruinas. Quizá en este instante los primeros megacriometeoros estarían saliendo de la zona media.

Mi avioneta entró en la zona de señal de la telefonía celular. Un mensaje de texto apareció en pantalla: era Möeie, me decía que había ido a visitar a su familia pues le dijeron que uno de sus padres estaba muy enfermo. Angustiado, hice girar la avioneta con violencia, el timón de cola gruñó como protestando, pero el aparato cambió de rumbo. Fue una reacción compulsiva. No sé por qué me dirigía de nuevo hacia la ciudad: ¿qué podía hacer? Antes de que pudiera pensar con más calma, algo golpeó una de las alas: un monstruoso agujero de unos treinta centímetros se abrió en el fuselaje, y el ala vibró violentamente antes de desprenderse en pedazos. Es lo último que recuerdo de aquel día.

****

Algo áspero y húmedo raspó mi nariz. Abrí los ojos, apenas a tiempo para ver a la gata bajándose de mi pecho y a Möeie acercándose a mí.

—¿Estás despierto? ¡No trates de moverte, estás muy malherido!

Una nube de dolor ennegrece mi conciencia cada vez que intento realizar algún movimiento. Todo me duele, excepto las piernas. No puedo sentirlas.

Möeie pasa su mano por mi frente mientras me decía cosas. Trato de enfocarme en sus palabras.

—...Y ahora tenemos que vivir en estos refugios subterráneos, la superficie está completamente destruida. ¡oh, es horrible! ya no hay cultivos, ni bosques, ni casas…

Perdí de nuevo el conocimiento, no sé si por el impacto de lo que escuchaba, o por el dolor de mis heridas. En otro momento, desperté completamente sólo. Desde una radio ó un televisor —no podía verlo—llegaba la voz del presentador.

—Ya no llueve en ningún lugar del mundo, sólo tormentas de granizo gigante, cada vez más grandes. Son impredecibles, pero su frecuencia va en aumento. Los científicos aún tratan de entender las causas de la reacción en cadena que alteró todo el sistema climático mundial. Existe la teoría de que eventos similares pudieron ser los causantes de varias de las extinciones masivas hace millones de años…

Möeie está de nuevo junto a mí.

—¿Algún día podrás perdonarme por todo lo que hice?

No responde nada. Pero su mirada, desbordante de bondad, su sonrisa entre triste y tranquila, lo dice todo. Las lágrimas me ciegan. Es su sobrehumana capacidad de amar y perdonar al otro lo que me hace pensar que, después de todo, quizá valga la pena resetear al mundo una y otra vez hasta que en algún intento, todos seamos como ella.

Comentarios

Publicar un comentario

Hola! Tu mensaje aparecerá muy pronto, gracias por escribir.