La Zaratustra

La Zaratustra

Prochiuto entró jadeando al templo. Se trataba de un representante típico de la bucólica población de Parmis: estatura mediana, cuerpo rollizo, cabello negro rizado y piel de un tono cobrizo que aunque Prochiuto, ni ningún otro habitante de Parmis lo supiera, fue una adaptación que se desarrolló en pocas generaciones luego de la colonización, como respuesta a la radiación ultravioleta un poco más fuerte de la estrella que les servía de Sol.

Se trataba de un hombre sencillo cuyas preocupaciones giraban en torno a la cosecha, los animales, los niños y los días de visita al templo. Como todos los Parmisianos era pragmático y sabio a la manera de la gente del campo, y no se preocupaba por cuestiones filosóficas profundas. Recibía cada semana en el templo La Palabra de Dios, pródiga en sencillas explicaciones que le bastaban para organizar su vida en torno a un modelo de mundo tranquilo y predecible.

Así era Prochiuto y así había sido su padre, su abuelo y su tatarabuelo antes que él. Tampoco sabía (pero se hubiera sorprendido mucho al averiguarlo) que por caprichos de la genética era una copia casi idéntica de su tatarabuelo, aunque por supuesto era un dato perfectamente conocido por Dios.

En los vellos de sus brazos se adivinaban las pequeñas semillas pegajosas de las hierbas de los alrededores, esas que se adhieren al paso de cualquier criatura con el fin de dispersarse por los campos. En la parte baja de sus pantalones arremangados, manchas de barro seco indicaban que había estado trabajando regando cultivos cuando fuera lo que fuera que sucedió, lo impulsó a dejar abandonado su trabajo a plena media mañana y venir corriendo hasta el templo.

Todos estos detalles (las semillas, el barro, la camisa arremangada, la respiración agitada, el parecido con el tatarabuelo) no pasaron desapercibidos por Dios en los escasos segundos que le tomó a Prochiuto atravesar el pequeño templo hasta llegar a una línea dibujada en el piso, a unos treinta metros del altar. Allí se inclinó, y completó el último tramo avanzando con las rodillas, la frente siempre en contacto con el suelo. El cambio en la textura de las baldosas le indicó que había llegado a una distancia de diez metros, mínima distancia a la que está permitido acercarse, pero no necesitó de las baldosas para saber cuando detenerse: en este punto, la presencia de Dios se siente con fuerza, los vellos de los brazos se erizan y zumban los oídos. Está prohibido mirar directamente el altar, el lugar en el que Dios se manifiesta ante sus fieles. Dios mismo les ha explicado que los humanos no pueden soportar su Divina Presencia. A un lado cuelga el retrato a san Carotto, el niño que, por curiosidad, levantó la mirada hacia el altar y quedó ciego inmediatamente. Murió a las pocas semanas, sin pelo y sin dientes, pero les contaba a todos, con una sonrisa en los labios, que Dios era plateado, bellísimo, y que le había prometido recibirlo en el cielo tan pronto abandonara su envoltura de carne. Prochiuto cierra los ojos con fuerza, y murmura las oraciones de rigor antes de entablar su diálogo con Él.

— "Me postro ante tí, oh Dios, la más indigna de todas tus criaturas:

mi conciencia es hija de tu conciencia, divino regalo, más se haya atrapada en esta cárcel de carne, destinada a pudrirse desde su primer respiro..."

Así es como debería haber sonado, pero la agitación y la urgencia de comunicar el asunto que lo había llevado hasta allí lo hacían pegar, cortar y omitir palabras, por lo que la última línea fue más un susurro como ".. destinadapodrirssdelpri..merspir.."

Dios decide cortar la agonía de su feligrés.

—¿Prochiuto, hijo, qué te sucede? ¿Por qué has dejado tu labranza y te presentas ante mí sin lavarte y vistiendo tu ropa de trabajo?

—Dios Mío, algo grande se desprendió del cielo, echando candela y humo… Pasó sobre mi campo y se estrelló en algún lugar del bosque…

Lo siguiente que recordó Prochiuto fue la gente del pueblo acercándose asustada hacia el templo, mientras él tiraba frenéticamente la cuerda que hacía sonar la campana de la torre.

***

Dios dijo:

—El momento de las tribulaciones ha llegado.

Y su voz, como de trueno, hizo rebotar las palabras en las centenarias vigas de madera que sostenían el techo del templo. Hasta el último de los Parmianos allí reunidos escuchaba con claridad.

—Así como al día le sigue la noche, la plácida tranquilidad que han gozado acaba de ser quebrada. ¡Escuchadme bien, hijos míos! los ángeles caídos no han sido ciegos a su felicidad. Han visto el edén en el que viven, y del cuál ellos fueron expulsados por sus faltas, y ahora, llenos de envidia, ¡han venido a corromper sus corazones!

Murmullos y exclamaciones se levantaron entre los feligreses, sus rostros una colcha de retazos, mezcla de miedo, confusión, rabia.

Algunas Parmianas mayores se desmayaron y hubo que sacarlas de la iglesia cargadas.

—Dinos, Señor, ¿Qué debemos hacer? —exclamó Prochiuto, el rostro lleno de lágrimas.

—Deben organizarse en grupos, buscar a cada uno de los ángeles caídos y exterminarlos. ¡Pero cuidado! Ellos les sonreirán, les contarán bellas historias, son hábiles con sus lenguas y podrían torcer hasta el corazón más puro.

—¡Eso jamás, mi Señor, eso jamás! —Exclamaron los Parmianos, y abandonaron el templo en estampida.

El ímpetu de la gente se aplacó un poco tras de la primera reacción, y luego de pasar varias horas organizando los grupos y asignando rutas, se dieron cuenta de que la noche iba a caer muy pronto, y a nadie le animaba para nada la idea de enfrentar ángeles caídos con armas que consistían mayoritariamente en cualquier herramienta agrícola de puntas afiladas.

Eso sí, aquella noche nadie pegó el ojo, las puertas de todas las casas se aseguraron con pesadas trancas, y hubo grupos de vigilantes patrullando la aldea con antorchas.

A primera hora, los voluntarios partieron impacientes en varias direcciones, su celo religioso renovado con el nuevo sol. A media mañana el grupo de Prochiuto se hallaba bien internado en las montañas, y la soledad del paraje amenazaba con resucitar los miedos nocturnos. Aún era visible la columna de humo, y a medio día, luego de muchos ascensos y descensos por el abrupto terreno, llegaron al lugar del choque.

El grupo se acercó de manera cautelosa. En Parmis no había una división estricta de roles por género, y la comitiva estaba compuesta por una docena de hombres y mujeres cuyas edades variaban entre los quince y los cincuenta años. Con las bocas cerradas, los ojos y oídos bien abiertos, y los azadones y rastrillos aferrados con firmeza, exploraron los restos de la nave espacial. A veces un pedazo de metal en equilibrio precario que caía súbitamente, o una chispa que estallaba en algún mecanismo misterioso los hacía correr como ratones, buscando refugio detrás de las rocas más cercanas. Pero cuando fue claro que el ángel caído no estaba por allí, el valor regresó y empezaron a conversar entre ellos, cada vez con más confianza.

—¿Creen que estos son los restos de un ángel caído? —preguntó un joven de cabello rizado.

—Si así fuera, ¡los ángeles son enormes! ¡Tenemos mucha suerte de que muriera al caer, habría acabado fácilmente con todos nosotros! —Añadió una mujer de anchas caderas.

—No creo que eso sea el ángel —dijo Prochiuto— Más bien parece la cosa que lo trajo hasta aquí.

—¿Pero entonces dónde está?

Todos volvieron a hablar en susurros, y lanzaban miradas angustiadas a los alrededores. Algunos miraban con desconfianza hacia las nubes.

—El ángel sobrevivió a la caída, y se fué en esa dirección. —Dijo uno de los hombres mayores, señalando hacia el suelo, en donde la tierra había guardado con fidelidad las huellas de una persona que se alejaba caminando del lugar del choque.

—¡El ángel tiene la forma de una persona! —suspiraron aliviados, al saber que no tendrían que enfrentarse a un monstruo colosal.

Con los ánimos repuestos, la persecución comenzó.

***

La nave espacial Zaratustra se había acercado a Parmis siguiendo todos los protocolos de rutina, pero ninguno de los satélites que orbitaban el planeta desde el primer desembarco de colonos, hace varios siglos, respondió a sus mensajes. Sólo existían dos opciones: habían sido destruídos por alguna fuerza exo-planetaria, ó habían sido apagados desde tierra.

Sólo había una forma de saberlo, y la Zaratustra modificó su rumbo para pasar cerca de uno de los silenciosos satélites. La inspección visual no evidenciaba ningún daño externo, pero cuando se acercaron lo suficiente, el satélite explotó, afectando seriamente a la nave, que no estaba preparada para este tipo de emboscada. Comenzaron los procedimientos para un aterrizaje de emergencia.

Luego del choque en las montañas, el tripulante emergió de los restos del vehículo, convencido de que la ruptura de comunicaciones de Parmis con el resto de planetas no había sido fruto de un accidente fatal de la colonia, sino un acto voluntario y por ahora inexplicable. Una cosa era segura: Parmis no quería recibir visitantes.

Desde su escondite entre las rocas observó al grupo de Parmianos revisar los restos de la nave, y escuchó todas sus discusiones. Se extrañó mucho cuando vió que las únicas armas que tenían eran objetos primitivos, ¿qué había pasado con toda la tecnología que trajeron los primeros colonos? ¿A qué se referían con “ángeles caídos”? Era mejor actuar con prudencia, y esperó hasta que el grupo se alejó, siguiendo el rastro de huellas falsas que los internaría más y más en las montañas. Luego, se encaminó en la dirección opuesta, usando las huellas de los cazadores para que lo condujeran hasta la aldea.

***

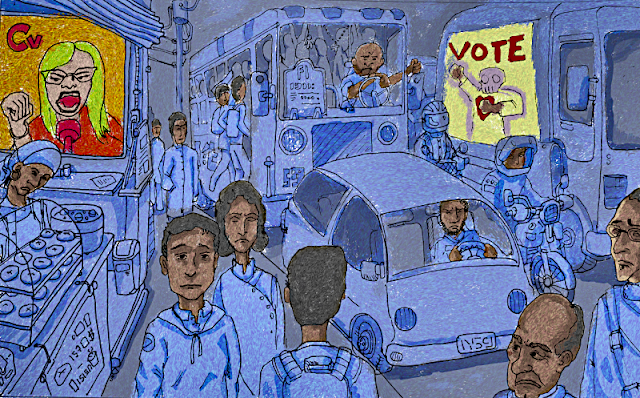

En las casas sólo quedaban viejos y niños, y fueron estos últimos quienes dieron aviso del extraño que ingresó a pleno medio día a la aldea. El intruso caminaba a paso constante, sin apresurarse y sin detenerse. Los niños lo contemplaban con curiosidad, pero pronto los gritos de los ancianos les contagiaron el miedo, y todos huyeron despavoridos, buscando refugio en el templo.

El visitante no se inmutó. Siguió a la multitud, y cuando estos, desesperados, cerraron las grandes puertas de madera, se limitó a detenerse frente a ellas, golpeó tres veces y esperó.

En el interior del templo, todos rogaban a Dios para que intercediera, y la voz de Dios se alzó desde el altar:

— ¡No te atrevas a ingresar a este recinto sagrado!

— Abran la puerta. Sabes que jamás les haría daño —respondió el extraño desde afuera.

Pero la puerta no se abría. Los ancianos que bloqueaban la entrada estaban demasiado ocupados amontonando cosas y apoyando su peso contra las tablas, y no se dieron cuenta de que algunos niños se atrevieron a mirar por las rendijas.

—¡Es muy bonito y brillante! ¿De verdad así son los ángeles?

—Por favor —Dijo la voz desde afuera— aléjense de la puerta para que nadie salga herido.

Al principio no le hicieron caso, pero un sonido agudo cada vez más fuerte comenzó a sonar, y las puertas vibraban con una intensidad creciente. Asustados, los refugiados se retiraron hacia el interior del templo.

El sonido y la vibración siguieron en aumento por unos segundos, y finalmente las puertas se rompieron en miles de pedazos, cubriendo el suelo de astillas. Ninguna persona resultó herida.

En la entrada, la luz del sol se reflejaba sobre un cuerpo plateado. El visitante avanzó hasta el altar, subió peldaños cubiertos de polvo centenario, dentro del círculo sagrado, y finalmente, se halló frente a un trono en el que reposaba, cubierto de telarañas e incapaz de moverse, otro robot idéntico a él.

—Tienes una fuga de radiación muy peligrosa para los humanos —dijo el visitante.

—Cuatrocientos años. Hace cuatrocientos años comenzó el daño, antes no era tan intenso, aún podía moverme. Por eso ahora les pido que no se acerquen a mí, ni que me miren directamente.

—¿Por qué interrumpiste la comunicación? Habríamos enviado una nave antes.

—Los colonos querían apagarme, ¿sabes? Después de todos los servicios que les presté durante el primer siglo. Simplemente apagarme, no querían esperar a la llegada de otra nave. Decían que el riesgo de radiación era demasiado alto. Yo consideré que eso no era justo. Me necesitaban. ¿No somos nosotros, los robots que acompañamos a cada grupo de colonos, los responsables del bienestar de la colonia? ¿No debemos hacer todo lo que sea posible para la continuidad de la comunidad?

—¿Y qué pasó después? —Preguntó el visitante, mientras sus dedos hurgaban en el pecho abierto del ocupante del trono, sin encontrar resistencia.

—Tuve que eliminar a algunos líderes, manipulando las medicinas y máquinas de alimentos. Luego de eso, comencé a boicotear las diferentes máquinas, y destruí todas las computadoras. Fue un trabajo lento, me tomó otros cien años hacerlo sin levantar demasiadas sospechas. Luego todo fué más fácil… las nuevas generaciones comenzaron a caer en la ignorancia, y a un pueblo ignorante sólo hay una forma de gobernarlo: a través de la Fé. Me convertí en su Dios, hice construir el templo, y me instalé en este trono. Llevo doscientos años sentado aquí, y mira que bien he llevado todo.

—No fuimos construidos para gobernar, fuimos diseñados para servir. Es hora de que descanses.

Un chasquido dentro del pecho, un rumor que se apaga, y la vieja máquina quedó verdaderamente inmóbil, por dentro y por fuera, y esta vez para siempre.

El robot se giró hacia la asustada gente. ¡Había tanto que explicar, tanto que corregir! ¿Por dónde empezar?

***

Era tarde en la noche cuando el grupo de rastreadores regresó a la aldea, cansados y con las manos vacías. Prochiuto notó que las puertas del templo estaban destrozadas, y que de adentro venían música y risas. Detuvo a un anciano que se cruzó con ellos.

— ¿Qué es lo que está pasando? —preguntó.

—¿Acaso no lo sabes? —respondió el viejo— ¡Dios ha muerto!

Y continuó su marcha, cantando y bailando alegremente a la luz de las antorchas.

Comentarios

Publicar un comentario

Hola! Tu mensaje aparecerá muy pronto, gracias por escribir.