Los zapatos viejos

Los Zapatos Viejos

[Por favor confirme para Iniciar.]

Acepto que siempre he sido un sentimental. No es que sea algo malo en sí mismo, pero en mi caso debo confesar con vergüenza que un tipo de sensibilidad irracional me acompaña desde la infancia y no ha menguado nunca, incluso en esta avanzada vejez.

[Iniciando proceso. Por favor espere.]

El recuerdo más lejano que tengo de este extraño comportamiento ocurrió al finalizar mi último año de educación primaria, tendría yo unos diez años.

Hijo de una madre separada, mis hermanas y yo no pasábamos hambre, pero tampoco sobraba el dinero. Se compraba lo estrictamente necesario, marcas económicas, y en el tema de ropa y zapatos todo siempre una talla más grande para que el proceso de crecimiento de nuestros cuerpitos no colapsara la delicada economía doméstica.

Los tenis que yo usaba eran, por lo tanto, de esos zapatos baratos de lona, con unas plantillas compradas por separado para mitigar la dura suela y reducir el impacto de la talla grande.

Nunca tuvimos que trabajar cuando niños, pero a cambio nuestra madre nos pedía no darle ningún dolor de cabeza y ser buenos estudiantes. Consciente de la situación, honré siempre ese pacto y como de costumbre, el último día de clases volví a casa con la medalla del primer puesto.

Ese día los vecinos estaban en la puerta y no pudieron dejar de notar la medalla, en parte los esfuerzos que yo hacía para que todos la vieran.

Se trataba de una pareja de comerciantes de ropa y calzado con los que nunca pasábamos de las frases amables de rigor. No tenían hijos, y siempre pensé que eso tuvo algo que ver en el impulso repentino que llevó a la señora a entrar a su apartamento y regresar con un par de tenis nuevos, de esos que imitaban las zapatillas de los basquetbolistas de moda: voluminosos, exagerados, con bota alta y lengüetas sobresalientes. Las suelas gruesísimas, suaves y livianas. ¡Eran geniales!

Este gesto espontáneo de gentileza me impactó profundamente. Agradecí en medio de mi excitación y durante los siguientes meses los utilicé diariamente… con las inevitables consecuencias.

Por un lado, los zapatos empezaron a mostrar avanzados signos de deterioro, por más que los limpiara y les cambiara plantillas y cordones. Las suelas empezaron a agrietarse y tenía que evitar pisar charcos, pues absorbían el agua con rapidez.

Por otro lado, mis pies crecían a un ritmo acelerado, totalmente inconscientes de la fatalidad que les esperaba unos milímetros más adelante.

Casi un año después, la situación fue insostenible: mi madre me ordenó, casi con disgusto, que arrojara los zapatos viejos a la basura.

El día era soleado y caluroso, pero sentía como una niebla fría envolviéndome y que me dificultaba respirar. Los zapatos estaban en un rincón de mi cuarto, pero no me atrevía a mirarlos (Siendo honesto, debería haber dicho: “No me atrevía a mirarlos a los ojos”, pues por tonto que suene, esa sensibilidad de la que hablo me hacía sentir como si los zapatos vieran, escucharan y estuvieran conscientes de la situación).

Mi madre repitió la orden en un tono más elevado, agregando algún comentario sobre mi insoportable falta de atención. Pero no era distracción lo que atenazaba mi cuerpo. Lentamente, tomé los zapatos viejos y me dirigí al depósito de basura. El camino se hacía interminable. Pensé en los juegos, los árboles escalados, los días de sol y de lluvia en que habíamos estado juntos, en que habían sido parte de mí, tanto como mis dientes, mi cabello, mis uñas… ¿Cómo arrojarlos así, sin una mínima muestra de respeto? ¿Cómo se estaban sintiendo en aquel momento?

Largos segundos dudando frente a la caneca, que parecía un agujero negro tragándose con implacable indiferencia no sólo mis viejos zapatos sino también aquello que me hacía humano.

—Lo siento mucho, muchas gracias por todo—susurré, con un nudo en la garganta; pequeña ceremonia que pasó inadvertida para el mundo.

[Proceso al cuarenta por ciento. Por favor espere…]

Ahora me pregunto con curiosidad por aquello que hizo surgir ese sentimiento de empatía hacia un objeto inanimado. Aceptamos sin problema las expresiones de afecto hacia los animales. Soportamos como una pequeña excentricidad inofensiva a las personas que hablan con sus plantas: son seres vivos, y reaccionan en algún grado a estímulos ambientales. Pero… ¿y los zapatos?

Respondemos a la presencia de una conciencia por su capacidad de reaccionar a estímulos. La mayoría de las personas excluyen a las máquinas y computadoras de este grupo, por inteligentes que sean sus reacciones, por considerarlas “artificiales”, una especie de truco barato de la ingeniería. Pero, ¿cuál es la diferencia? Una chispa, un alma, algo trascendental e intangible, dicen.

¿Es la conciencia un asunto de naturaleza ó de grado? Es decir, ¿Se trata de la concentración de un atributo común a toda partícula de materia, o una aparición repentina, en cierto punto de la historia, de un fenómeno completamente nuevo y que marca una separación radical con la materia vulgar?

Pierre Teilhard de Chardan era un partidario de la primera teoría. De una manera bellísima este paleontólogo-jesuita no sólo veía en la evolución la obra de Dios, sino a Dios en-sí-mismo. ¿Cómo podría explicarse, entonces, esa evidente tendencia de la materia a auto-organizarse de maneras cada vez más complejas? Chispas de conciencia existen en cada piedra, cada mota de polvo, sólo que diluidas al máximo como las aguas de los homeópatas.

A medida que se sube por el árbol de la vida los organismos concentran más y más de estas partículas, siendo capaces de manifestar mayores niveles de comportamientos complejos y emociones. Bacterias, hongos, plantas, animales, humanos.. pero, ¿por qué detenerse allí? Para Teilhard era cuestión de unir los puntos y seguir extrapolando: al final de esa tendencia creciente de concentración de conciencia no queda otra cosa que la concentración suprema, la última singularidad: Dios.

La iglesia le ordenó a Chardin no publicar nada durante su vida. Una teoría panteísta era abiertamente herética y ponía en problemas muchas de las doctrinas fundamentales del Catolicismo, especialmente el acto del soplo divino, en el que al inyectar un alma inmortal en un animal humano, se marca una clara diferencia entre animales y hombres.

Lo que a mí siempre me hizo simpatizar con sus ideas era que justificaba mi intuición de que los objetos con los que interactuamos tienen algún grado de conciencia, y por lo tanto, justifican mi comportamiento hacia los zapatos. En otras palabras, trato de demostrar que no estoy loco.

[Proceso al ochenta por ciento…]

Pero existen más aproximaciones al problema: desde el punto de vista del materialismo científico, la conciencia es un fenómeno emergente que aparecerá de manera progresiva en todo sistema complejo. Las emociones, por ejemplo, no son otra cosa que una etiqueta o palabra-sombrilla bajo la cuál agrupamos millones de pequeños resultados de cómputo de ese procesador masivamente paralelo que llamamos cerebro.

Según este punto de vista, se negaría la posibilidad de que mis zapatos sintieran por simple carencia de poder de cómputo. Pero no me desanimo: algún día fabricaremos ropa, muebles y casas con emociones propias y quizá unidades de cómputo emocional que puedan ser inyectadas en nanobots dentro de otros seres vivos. Quizá un día las flores nos respondan.

Mientras tanto, me queda como refugio final la filosofía… el mundo adquiere significado en función de la interpretación de aquél que lo experimenta como fenómeno. En este caso, sí que mis zapatos viejos sienten, pues es gracias a ellos que pude proyectar al mundo mis propias emociones de gratitud, alegría, tristeza, culpabilidad y añoranza. Los objetos son el lienzo sobre el cuál pinta nuestra conciencia, el alfabeto más antiguo en donde cada símbolo es un portador y facilitador de emociones.

[Proceso al 100%. Gracias por su espera.]

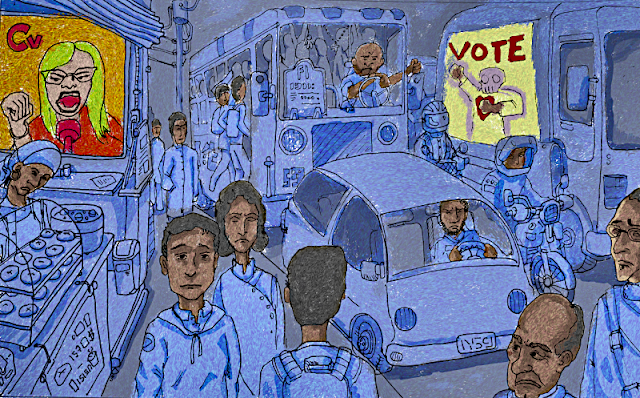

Me levanto de la camilla y ahora soy joven nuevamente. Escucho golpes en la pared de vidrio, sé que se trata de mi esposa y algunos amigos, todos rejuvenecidos, esperándome para una de esas tontas fiestas que se pusieron de moda para celebrar la transferencia de conciencia a un recipiente fresco.

No volteo a mirar. Tengo algunos segundos durante los cuales pensarán que me estoy adaptando al cuerpo nuevo. Extiendo la mano hacia la otra camilla, donde mi viejo cuerpo yace inanimado. Cuántas experiencias, cuantos recuerdos construimos juntos? Acaricio con disimulo sus blancos cabellos.

—Lo siento mucho! Muchas gracias por todo! —susurro, con un nudo en la garganta.

Espero que nadie me haya visto.

Comentarios

Publicar un comentario

Hola! Tu mensaje aparecerá muy pronto, gracias por escribir.